Сколько советских рублей стоил бы сотовый телефон, будь он года в 70-80-е?

Это трудно посчитать, но можно. Возьмем два варианта:

1. Мобильник производства СССР. Средняя зарплата в РФ 32 тысячи рублей. Средняя цена мобильника в РФ около 10 тысяч рублей. Можно предположить, что при сопоставимых с нынешней заграницей затратах на производство советский мобильник стоил бы примерно треть месячной средней зарплаты. Возьмем за среднюю советскую зарплату 70-80-х примерно 150 рублей (она поднялась за эти годы со 115 до 217 рублей). Мобильник отечественного производства стоил бы примерно 50 рублей. Это сопоставимо по цене с настольными электронными часами «Электроника». Если бы его выпускали в достаточном количестве, то очень многие советские граждане могли бы купить сразу или накопить на него за некоторое время (и копили бы так как в отличие от настольных электронных часов мобильник сразу стал бы культовым предметом молодежи). При дефиците спекулянты довели бы цену, скажем, до 100 рублей (примерно стоимость фотоаппарата «Зенит»), но навряд ли спекуляция подобным товаром была возможна в СССР так как телефоны скорее всего продавали бы сразу с регистрацией поименно.

2. Мобильник с Запада. В СССР за крайне редким исключением не продавались товары, не имеющие местных аналогов. Мобильники с Запада, скорее всего, стали бы одной из привилегий номенклатуры. Если же предположить их свободную продажу, то несомненно наценка была бы большая. Предположу, что такой телефон стоил бы 150-200 рублей то есть как хорошая акустическая система или дешевый черно-белый телевизор. Он появился бы со временем почти в каждой советской семье, но в единственном экземпляре или только у родителей. Его брали бы на дачу, в поездку и т. п. когда кто-то из членов семьи уезжает на большое расстояние.

В России «ценность» телефона считается проблемой социальной и крайне болезненной для всех – и для связистов, и для потребителей. Причин тому много, однако, в первые тридцать лет становления телефонной связи тарифная политика развивалась в полном соответствии со всеобщим законом о жизненных циклах продукции. Первый телефон Белла стоил очень дорого, причём частные лица платили вдвое дороже, чем предприятия. Абонентская плата для населения составляла 250 руб. в год. Кроме того, цена зависела от расстояния. Если линия превышала три версты, то за каждую дополнительную (1,06км) приходилось добавлять к этой сумме около 50 руб. А по меркам того времени деньги эти были немалые!

По условиям концессии, тарифы не менялись все двадцать лет и снизились только с приходом нового хозяина. Шведско-датско-русское акционерное общество установило другие пропорции и три категории годовой абонентской платы: 63руб. 20 коп. взимались с частных лиц, 102 руб. 70 коп. – с городских учреждений, и 79 руб. стоил коллективный телефон. По-прежнему учитывалось расстояние. Если абонентская линия превышала три версты, то за каждые 100 саженей (213 м ) приходилось платить 5 руб. Дополнительный аппарат, установленный в том же здании, стоил 30 руб. в год, в другом – ещё больше (в абонемент включалась стоимость линии из расчёта 100 саженей = 5 руб.).

Цены на основные продукты питания в 1897 г.

Сметана, 1 кг 1 р. 50 коп.

Курица, 1 шт. 40 коп.

Масло сливочное, 1 кг 1 р.20 коп.

Лосось, 1 шт. 1 р. 00 коп

Сыр русский, 1кг 50 коп.

Хлеб чёрный, 1 буханка 2 коп.

(Для примера: зарплата телефонистки составляла до 32 руб. в месяц.)

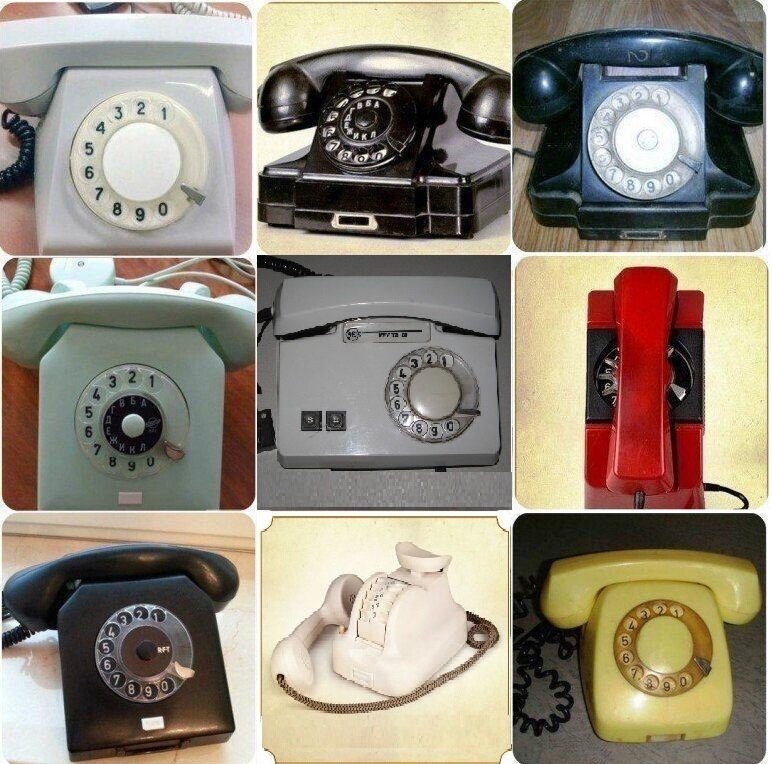

Домашние телефоны в СССР. У вас какой был?

От автора: Сколько же приятных воспоминаний связано с этими маленькими аппаратами. Недавно в комиссионке увидел наш первый домашний телефон-не удержался, попросил девушку показать аппарат. Минут десять я вертел его в руках-прям бальзам души.

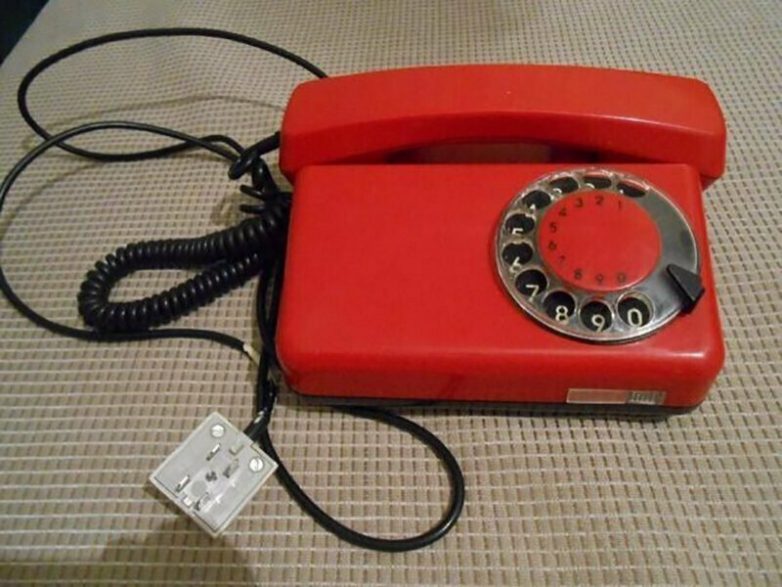

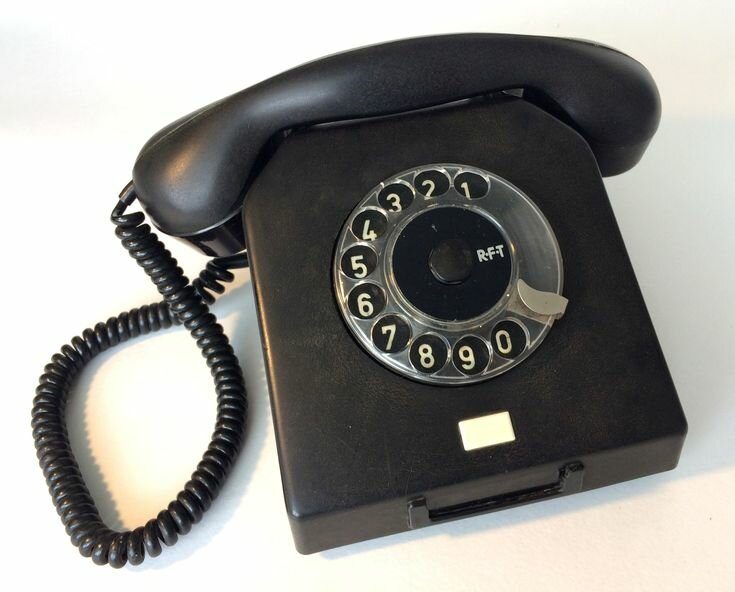

В СССР выбор моделей телефонов был не такой большой, однако за многие годы у населения накопился достаточный ассортимент. Были массовые модели из серии «классика» и были очень редкие аппараты, но о них позже.

Самый старый телефонный аппарат, который я помню, был у нас на вахте техникума. За день сотни людей пользовались им и тем не менее он без поломок отработал два десятка лет — умели делать качественно и надежно:

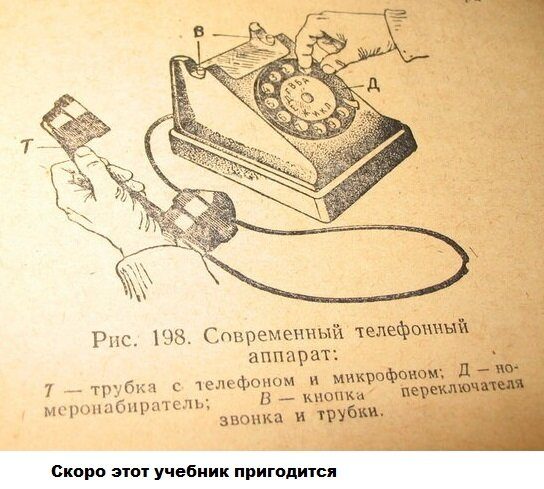

Телефонный аппарат БАГТА-50 (ВЭФ)

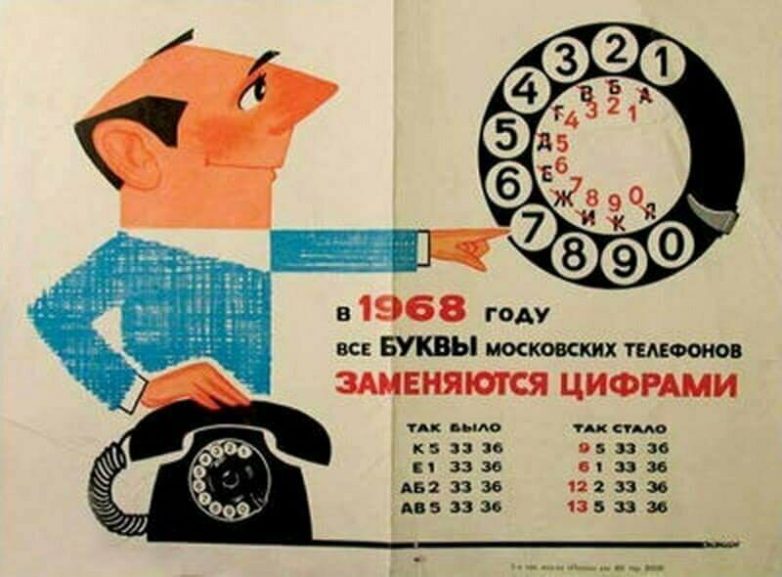

На диске номеронабирателя были еще буквы полустертые, которые отменили в 1968 году

Из старых телефонов еще попадались настенные аппараты-их часто использовали в коммуналках и общежитиях

Ну а теперь о самых массовых телефонных аппаратах СССР:

ТА-68 был любимцем не только в квартирах советских граждан, но и многих госучреждений.

Не сильно от него отличался ТАН-70

Так же были популярны ТА-72

Очень симпатичной была модель ТА 3100, но почему то встречалась очень редко

Позже начали выпускать серию «Спектр». У них номеронабиратели были другой конструкции и диск вращался гораздо приятнее.

Нельзя обойти вниманием ВЭФ ТА Д. Там был выдвижной блокнотик. В процессе разговора невольно нажимаешь на кнопку и панелька выезжает, но не помню, чтобы я там хоть раз видел записи…

Для модников выпускали аппараты серии «Ретро», с оригинальным оформлением

В СССР производство телефонных аппаратов было сконцентрировано на двух крупных заводах: Пермский телефонный завод и ВЭФ. Кроме внутреннего рынка, они поставляли продукцию еще и в другие соцстраны. В СССР так же завозили телефонные аппараты производства предприятий соцстран.

Польша поставляла телефоны серии «Тюльпан»

и серии «Братек», а ВЭФ выпускал точно такой аппарат «Марта»)

Болгария поставляла аппараты серии «Белоградчик»

Венгрия поставляла модели серии «СВ»

ГДР поставляла аппараты моделей W58 (61,63,66)

За Чехословацкими аппаратами «TESLA» шла настоящая охота

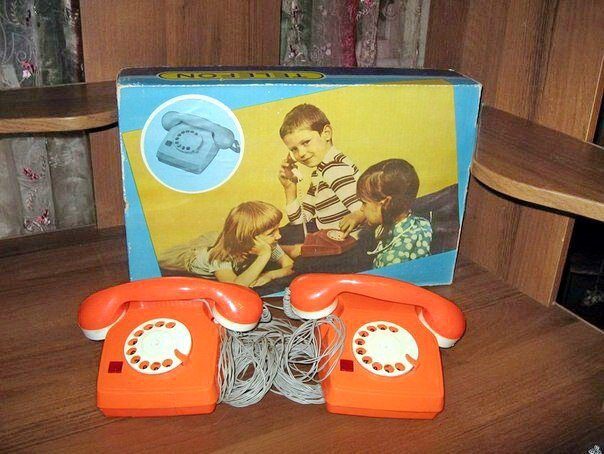

Не забывали и о детях — для них выпускали комплекты телефонов

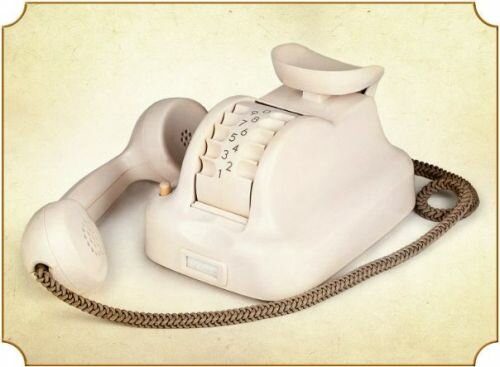

Вроде всю жизнь работал в связи и видел множество различных телефонных аппаратов, но только недавно узнал о существовании телефонов не с дисковым номеронабирателем, а с роторным!

как Вам такое чудо?

Потом пришла эра кнопочных номеронабирателей…

Как выглядели в СССР привычные нам устройства и сколько стоили

Вы думаете, что во времена СССР не было мобильников, планшетов, ноутбуков или умных часов? Вы заблуждаетесь.

Первый прототип микроволновой печи появился в Советском Союзе еще в 1941 году. Устройство для обработки мяса при помощи токов ультравысокой частоты было разработано во Всесоюзном научно-исследовательском институте мясной промышленности. Однако война не позволила запустить серийное производство подобных печей. Оно началось лишь в 1978 году.

Микроволновки для бытовых нужд производились на нескольких заводах по всему СССР, однако широкого применения они не получили. И это связано не только с малым количеством выпускаемых устройств (не более нескольких тысяч в год), но и с достаточно высокой стоимостью товара – примерно 350 рублей при средней зарплате 233 р.

Парадоксально, но первый советский мобильный телефон появился еще тогда, когда на Западе и не думали о производстве подобных устройств. Случилось это в апреле 1957 года, автором радиотелефона ЛК-1 стал радиоинженер Леонид Куприянович. Аппарат весил около трех килограммов и работал в радиусе 20-30 километров от базовой станции.

Позднее Куприянов создал еще несколько моделей мобильных телефонов меньших размеров и большей функциональности. В них не было экрана и кнопочной клавиатуры – набрать номер можно было лишь через компактный дисковый механизм.

А в 1963 году в Москве была запущена опытная система мобильной связи Алтай, которая затем распространилась на 114 городов СССР. В некоторых местах она существует до сих пор.

Аппараты системы Алтай устанавливались на автомобили партийной элиты, скорой помощи, такси и прочую спецтехнику. Телефоны могли как совершать, так и принимать звонки аналоговой связи.

Работы над созданием электронной вычислительной машины начались в Советском Союзе еще в сороковых годах двадцатого века. А первый рабочий аппарат был создан в Киеве группой инженеров под руководством Сергея Лебедева.

Долгое время ЭВМ пользовались лишь на производствах, в НИИ и учебных заведениях. Персональные компьютеры у советских граждан появились лишь в начале восьмидесятых годов. Правда, в подавляющем большинстве своем это были не оригинальные отечественные разработки, а клоны зарубежных устройств от IBM и Apple, а также британских компьютеров ZX Spectrum.

В восьмидесятых годах лишь у малого количества граждан Советского Союза были персональные компьютеры. Однако разработка подобных устройств велась во множестве НИИ, а выпуск – на большом количестве заводов. Другое дело, что объемы этого производства были небольшими.

Тем не менее, в СССР выпускались даже ноутбуки. Первым отечественным лэптопом стало устройство Электроника МС 1504, серийное производство которого началось на самом издыхании Советского Союза – в 1991 году.

Ноутбук Электроника МС 1504 имел 16-битный процессор с тактовой частотой 4,77-7,16 мегагерц, 640 килобайт оперативной памяти, а также видеоконтроллер CGA с четырьмя оттенками серого. Экран аппарата получил разрешение 640 на 200 точек. Весил первый советский ноутбук три с половиной килограмма.

Карманная игровая консоль

В 1984 году индустрия развлечений в Советском Союзе перевернулась с ног на голову. Именно тогда на заводах концерна Электроника началось производство карманных игровых консолей на основе небольших устройств с жидкокристаллическим экраном.

За основу этих устройств были взяты девайсы серии Wide Screen, выпущенные японской компанией Nintendo в 1981 году. Некоторые из них попали на советский рынок практически без изменений, а другие были локализованы. Так, к примеру, появилась игра «Ну, погоди», в которой волк из одноименного мультфильма ловит яйца. На Западе его место занимали другие животные, в том числе, Микки Маус.

Бобинные магнитофоны долго использовались в Советском Союзе, до конца восьмидесятых годов. Тем не менее, уже в начале семидесятых в СССР началось производство аудиоплееров, умевших проигрывать компактные кассеты МК-60 и МК-90 (цифры означали длительность воспроизведения пленки).

Впрочем, до самого начала девяностых годов подобные аудиоплееры так и не стали массовым продуктом. Виной тому – высокая их цена. Аппарат стоил в среднем 130 рублей, таковой на тот момент была зарплата молодого специалиста.

Прототипы современных планшетных компьютеров появились как на Западе, так и в СССР еще в восьмидесятых годах. Однако мир тогда еще не был готов к подобным устройствам, и потому их массовое производство началось лишь в двадцать первом веке.

В 1988 году концерн Электроника начал ограниченный выпуск микрокомпьютеров Электроника МК-90, которые вполне можно назвать планшетными. Правда, в них не было сенсорного экрана, а потому набирать тексты и команды управления этим устройством нужно было при помощи встроенной в девайс клавиатуры.

Портативный компьютер Электроника МК-90 имел скромные технические характеристики (оперативная память – 16 килобайт, постоянная – 32 Кб), но невероятно высокую цену – 3500 рублей, а это едва ли не годичная зарплата советского высококвалифицированного инженера.

Конечно, «умные» часы восьмидесятых годов ни в какое сравнение не идут по функциональности с современными вариантами этого устройства. Однако для своего времени они казались верхом научно-технического прогресса, а мальчишки по всему миру мечтали получить подобный девайс в подарок.

В Советском Союзе самой популярной маркой такого устройства являлась линейка электронных часов Электроника 5. Они могли показывать не только время, но также день недели и календарь.

«Умные» часы Электроника 5 умели проигрывать простенькие мелодии и работать в режиме секундомера. Стоило это чудо советской инженерии от 150 рублей.

Зарплаты и цены в СССР. 1970-1979

В 70-е годы импортные товары редко попадали в СССР и были очень востребованы. Их привозили те немногие граждане, которым посчастливилось побывать заграницей и посетить бутики и супермаркеты с невиданным для советского гражданина изобилием. Выезд зарубеж строго контролировался и разрешался лишь единицам. Частично окунуться в подобие заграничного изобилия можно было в Прибалтике, а также в центральных магазинах Москвы и Ленинграда. В крупных городах работали магазины сети «Берёзка» (в республиках имели другие названия), где продавались импортные товары, но не за рубли, а за специальные чеки Внешпосылторга. Чеки выдавались по возвращению в качестве командировочных. Были чеки для социалистических стран и стран третьего мира, ценность которых равнялась советскому рублю, и для капиталистических (они были примерно в 4,5 раза дороже, что соответствовало реальному курсу доллара). Торговля этими чеками, как и иностранной валютой, считалась преступлением. Официальный курс доллара был 90 копеек, то есть ценность рубля завышалась искусственно в 5 раз.

Зарплаты

В советское время официально работать вынужден был каждый, кто достиг трудоспособного возраста. За тунеядство могли отправить на принудительные работы или в ссылку. Подработка и предпринимательство считались незаконными, но несмотря на это практически в каждой организации можно было прибрести по знакомству что-нибудь из дефицита по завышенной цене. Средняя зарплата в городах составляла примерно 100-120 рублей, в Москве могла доходить до 150. Работники низкой квалификации получали всего 80-90 рублей, а стипендия у студентов была ещё в два раза ниже. Для отличников стипендия составляла 65 рублей. Пенсии были примерно равны стипендиям. Наиболее квалифицированные работники и начальники могли получать 300-400 рублей, а чиновники ещё больше. Самые крупные премии для работников культуры, спортсменов, учёных могли исчисляться несколькими тысячами рублей, а в редких случаях в качестве премии давали автомобиль.

Продукты питания

Средняя продуктовая корзина на месяц составляла около 40-50 рублей, то есть студенту-отличнику приходилось экономить на еде, чтобы позволить себе одежду и поездки в другие города. Но обычному рабочему свободно хватало на еду и всё необходимое. Рассмотрим стоимость некоторых продуктов в 1970-е годы:

Овощи и фрукты:

— картофель: 10 к/кг;

— капуста: 8-10 к/кг;

— свекла: 9 к/кг;

— лук репчатый: 10 к/кг;

— зелень: 5 к/пучок;

— яблоки: 20-50 к/кг;

— мандарины и апельсины: 1,2-1,5 р/кг;

— бананы: 1,1 р/кг.

Молочная продукция:

— молоко: 22 к/литр (бутылка), 17 к (треугольная упаковка), 19 к/литр (на розлив);

— кефир: 30 к/литр;

— сгущённое молоко: 55 к (жб банка, 400 г);

— сыр: 2,7-3,5 р/кг.

Мясо:

— мясо: 1,2-2,5 р/кг;

— курица: 1,9 р/шт;

— колбаса «докторская»: 2,2 р/кг;

— колбаса копчёная: 4-5 р/кг;

— колбаса ливерная: 46 к.

Часть расходов на продукты можно было возместить, если сдать пустые бутылки в пункт приёма примерно по 5-15 к за бутылку, в зависимости от объёма и типа. За пустую майонезную банку давали 3 копейки. На колхозных рынках продукты стоили дороже в полтора-два раза, а иногда и выше, но они были свежее, а выбор больше. В магазинах основные продукты имелись в избытке, но как правило низкого качества. Некоторые товары были сезонными, и большую часть года отсутствовали в продаже.

Алкоголь и сигареты

Чрезмерное употребление алкоголя в СССР было весьма распространённым явлением, несмотря на всевозможные меры, принимаемые Минздравом и общественными организациями. В связи с этим цены на крепкий алкоголь делались высокими, но проблему это не решало. Пиво практически не считалось алкогольным напитком и могло употребляться всюду, в том числе в обеденных перерывах. В столовых пиво продавали на розлив в стеклянных кружках, по городу встречались передвижные цистерны с надписью «Пиво». Коньяк и шампанское, а также дорогое вино считались дефицитом и покупались в основном только на праздник. Существовали и всевозможные настойки, фруктовые вина невысокого качества без выдержки. Ниже приведены цены на алкогольную продукцию:

Курение, в отличие от алкоголизма, не пресекалось вообще и считалось нормой поведения. Чаще всего курили сигареты без фильтра или папиросы. Существовало большое количество видов сигарет, и цены на них были небольшие, многие реализовывались в мягкой бумажной упаковке.

— сигареты «Прима» (без фильтра): 14 к/пачка;

— сигареты «Южные» (укороченные, без фильтра): 7 к/пачка;

— папиросы «Беломор»: 22 к;

— сигареты с фильтром (мягкая упаковка): 30-32 к;

— сигареты с фильтром (твёрдая упаковка): от 40 к;

— табак для трубки: 1 р/100 г;

— спички (коробок): 1 к.

Общепит

Основу общественного питания составляли столовые, где можно было приобрести полноценный обед не более чем за 1 рубль. Средняя порция еды стоила около 50 копеек, чай или сок до 10 копеек. Обычно в качестве гарнира предлагались варёные макароны, рис и гречка, а на второе котлеты. Из супов имелись борщ, солянка, щи. Существовали также кафе и рестораны, еда в которых стоила значительно дороже. Поход в дорогой ресторан мог обойтись в 10 рублей на человека, что считалось большим расточительством.

Книги, газеты, журналы

Одежда

Советская мода менялась очень медленно, вариантов одежды в магазинах предлагалось немного. Нужные размеры часто отсутствовали, поэтому одежду приходилось подшивать самостоятельно. Все ходили практически в одном и том же, но иногда удавалось «достать» что-нибудь эксклюзивное или даже импортное. Ниже приведены некоторые цены на советскую одежду:

— школьная форма: 17,75 р;

— пионерский галстук: 55 к;

— школьный фартук: 7 р;

— детские колготки: 1,3 р;

— женские колготки: 3,4 р;

— трусы мужские: 3 р;

— спортивные штаны: 3,2 р;

— халат: 11,7 р;

— пиджак и брюки: 60 р;

— плащ: 82 р;

— шапка из кролика: 12 р;

— шапка норковая: 220 р;

— женские туфли: 25 р;

— женские кожаные сапоги: 40 р;

— футбольные бутсы: 25 р.

Предметы быта и прочие изделия

Практически всё для дома продавалось в магазинах «Хозтовары» и имело символическую цену. Но найти что-нибудь качественное становилось проблематично, особенно это касалось электроники. Иметь телевизор могли только люди с достатком выше среднего, поскольку стоил он примерно 2 зарплаты. Более доступными считались радиоприёмники, они стояли почти в каждом доме. Магнитофоны с ленточным проигрывателем стоили примерно как телевизор, но ещё более престижными и дорогими считались проигрыватели грампластинок. Обзавестись холодильником считалось большой удачей, чаще всего приобретали б/у. Далее показаны цены на повседневные вещи и электротовары:

Косметика:

— зубной порошок: 4-5 к;

— губная помада: 1 р;

— расчёска-гребешок (пластик): 12 к;

— металлическая расчёска: 75 к;

— лезвия для бритвы: 2,5 р/упаковка;

— ножницы: 70 к.

Посуда:

— ложка алюминиевая: 20 к;

— чугунная сковорода: 80 к;

— алюминиевая сковорода: 4,8 р;

— дуршлаг: 95 к;

— кофеварка: 1,9 р;

— эмалированная миска: 1-2 р.

Инструменты:

— паяльник: 1 р;

— плоскогубцы: 1,5 р;

— домкрат автомобильный: 3,45 р;

— дырокол: 1,5 р;

— швейная машинка «Зингер»: 62 р.

Игрушки:

— игрушка резиновая: 1-2 р;

— конструктор металлический: 2,2 р;

— шахматы деревянные: 4 р;

— кожаный мяч: 3,4 р;

— модель автомобиля 1:43: 3,5 р;

— ёлочные игрушки: 20 к/шт;

— гирлянда электрическая: 6 р.

Электроника:

— фотоаппарат «Зенит»: 100 р;

— фен: 45 р;

— пылесос: 40-45 р;

— утюг: 5 р;

— телевизор: 200 р;

— радиоприёмник: 26-60 р;

— магнитофон «Маяк»: 260 р;

— проигрыватель для грампластинок: 345 р;

— виниловая грампластинка: 1,9 р;

— плёнка для магнитофона: 2 р;

— наручные часы: 15-40 р;

— холодильник «Минск»: 390 р.

Прочее:

— футляр для очков: 1,4 р;

— бытовые весы: 1 р;

— лампа накаливания: 7-10 к;

— батарейка: около 20 к;

— наволочка белая: 1,9 р;

— простыня: 6,7 р;

— подушка: 6,5 р;

— пластилин детский: 50 к;

— компас: 1,2 р;

— удочка: 7,5 р;

— рулон обоев: от 30 к;

— детская коляска: 45 р;

— гитара: около 50 р.

Услуги

Стоимость услуг в советские годы была значительно ниже, чем сейчас, если сравнивать с продуктами питания или вещами. Услуги ЖКХ оплачивались по тарифам, причём по счётчику платили только за электричество (4 копейки киловатт), остальное в зависимости от площади квартиры и количества проживающих. Звонок по городу с телефона-автомата стоил 2 копейки. Милиция, газовая служба, скорая помощь и пожарная вызывались бесплатно. Междугородняя связь была доступна с домашнего телефона, для этого нужно было вначале позвонить в диспетчерскую и заказать звонок по межгороду, или через переговорные пункты. Оплата междугородних звонков осуществлялась по минутам. Далее приведены некоторые цены на услуги:

— стрижка под ноль: 7 к;

— стрижка мужская: 70 к;

— стрижка женская: 3 р;

— звонок по телефону-автомату: 2 к;

— пользование домашним телефоном: 1,5 р/месяц (без учёта межгорода);

— билет в кинотеатр: 12 к (детский), 20 к (взрослый);

— абонемент в бассейн на 3 месяца: 3,5 р;

— фотография чёрно-белая в ателье: 50 к;

— койка-место в курортном посёлке в сезон: 1 р/сутки;

— ежемесячная плата за детский сад: 11 р;

— путёвка на море от профсоюза: 12 р.

Мебель

Обстановка стандартного советского дома 70-х годов включала в себя обеденный стол со стульями, простейший кухонный гарнитур (или даже без него), письменный стол и диван, шкаф для одежды. Дорогую мебель, люстры, ковры покупали на десятилетия, передавали по наследству.

— люстра стеклянная: 25 р;

— люстра хрустальная: 212 р;

— настенный ковёр: 100 р;

— деревянный стул: 7 р;

— кухонный шкаф навесной: 70 р;

— шкаф напольный: 130 р;

— гарнитур комнатный польский: 830 р.

Общественный транспорт

Дорога из столицы на Дальний Восток могла поглотить целую зарплату и даже больше, но по современным меркам это не так уж много.

Личный транспорт

Пределом мечтаний рядового советского гражданина был автомобиль «Жигули» (вначале ВАЗ-2101, затем ВАЗ-2103 и ВАЗ-2106), являвшийся почти точной копией итальянского Фиата. Стоимость этого чуда автопрома в магазине была 5500 рублей, что равнялось примерно 40 средним зарплатам. Понятия «взять в кредит» не существовало, приходилось откладывать с каждой зарплаты. Но даже те, кому удалось накопить такую сумму, вынуждены были записываться в очередь и регулярно являться на перекличку. Автомобилей выпускалось относительно мало, а желающих их купить оказывалось в разы больше. Более доступным для многих был автомобиль «Запорожец», имевший значительно более грубое исполнение. ГАЗ-24 «Волга» выдавалась только в качестве служебного автомобиля и свободно не распространялась, однако имея некоторые связи можно было приобрести и её тысяч за 10 или даже выше.

Счастливому автовладельцу в нагрузку к автомобилю приходилось получать длинные очереди в автомастерских, некачественные шины и постоянный дефицит запчастей. Бензин на заправках продавался по 10 литров, то есть купить можно было 10, 20, 30 литров и т.д. Это объяснялось неточностью бензоколонок того времени. Стоимость 10 литров бензина на протяжении десятилетия менялась несколько раз, например вначале АИ-93 стоил 1 рубль, а к началу 1980-х уже 4 рубля. А-76 стоил примерно на четверть дешевле. Штраф за превышение скорости был 10 рублей, а за более мелкие нарушения около 5 рублей.

Недвижимость

Приобрести квартиру в 70-е годы было невозможно, жильё давали работникам предприятия на время работы, причём в большинстве случаев можно было рассчитывать лишь на комнату в коммуналке. При наличии высшего образования и одного-двух детей в семье в некоторых случаях выдавалась двухкомнатная квартира в крупном промышленном центре. Получить квартиру в Москве или Ленинграде можно было только при трудоустройстве в этих городах. Квартиры в престижных районах или домах высокого класса выдавались чиновникам, директорам, работникам науки и культуры. При смене места работы квартира возвращалась обратно, поскольку собственность не оформлялась.

Для автовладельцев была доступна возможность вступить в гаражный кооператив, это требовало достаточно крупных регулярных денежных взносов, участия в собраниях и так далее. Дачами обзаводились только наиболее важные работники науки и культуры, партийные деятели.